- Modifié

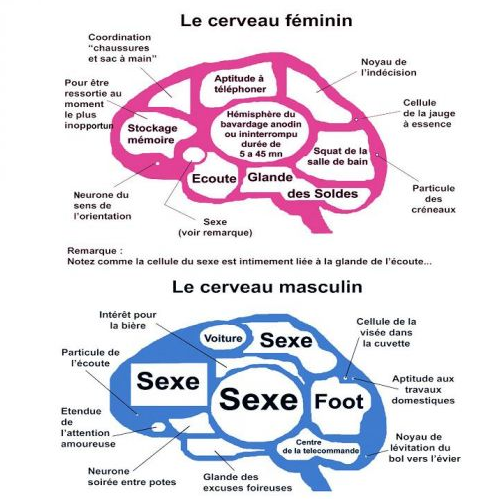

1- Catherine Vidal est-elle d'abord neurobiologiste ou d'abord féministe ? Quels sont les postulats qui guident son étude ? Trouve-t-elle l'égalité naturelle à la fin, où l'égalité naturelle est-elle au début ? A-t-on affaire à une pétition de principe ?

Mon jugement ne sera qu'opinion, et non savoir. Catherine Vidal nous joue le thème désormais habituel de la négation de la nature au profit de la culture : les inégalités entre individus sont plus le fait de l'acquis que de l'inné. Tout est affaire d'existence. Nuancer son propos ne joue pas forcément en sa faveur. S'agit-il de le nuancer en raison de la vérité, ou de couper l'herbe sous le pied à la critique ? Honnête biologiste ou sophiste ?

Ses conclusions correspondent-elles à des réalités ? Sa thèse est-elle vraie ? Les substances premières ne sont-elles pas toutes singulières, toutes sujettes à des différences de qualité, de quantité ? Les individus ne sont-il pas tous très différents, même si analogues car sujets à des lois naturelles communes ? N'est-il pas étonnant de conclure que la matière - à laquelle la différence de sexe appartient pour les espèces divisées entre mâles et femelles- induit des différences négligeables ou quasiment négligeables si l'on parle du cerveau, alors que nous constatons que la matière induit d'autres différences qui ne le sont pas ?

Je traduis cette dernière question : les individus sont tous différents, par exemple quant à la taille, le poids, la musculature... Nous constatons cependant que les hommes sont en moyenne plus grands, plus lourds et plus forts. Si la matière induit ces différences, et si visiblement être sexué joue un rôle, pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour le cerveau ?

A-t-on affaire à une théorie en neurobiologie seulement, ou à une théorie aussi biologique que « philosophique » ? Ne retrouve-t-on pas étonnamment les accointances entre le féminisme et l'existentialisme ? Ne s'agit-il pas de fonder l'égalité politique chère aux féministes sur l'égalité naturelle ? Catherine Vidal est-elle une véritable neurobiologiste lorsqu'elle parle ainsi, ou une Lyssenko du féminisme ?

Les modernes ont l'habitude de livrer tous les procès d'intention possibles à l'Eglise, visiblement en se prenant les pieds dans le même tapis : que dit la biologie en tant que science, ou que veut-on lui faire dire ? Ils adorent nous rebattre les oreilles à propos du conflit entre science et religion. Mais ne sont-ils pas pris en flagrant délit de conflit entre « science » et « philosophie » ?

2- J'attire votre attention sur l'égalité politique entre l'homme et la femme. S'agit-il véritablement d'un bien ? Si la femme est effectivement l'égale de l'homme sous tous les points de vue, pas seulement en dignité, s'il y a égalité naturelle, il ne doit plus exister ne serait-ce qu'une inégalité politique fondée sur le sexe dans la cité.

N'est-ce pas le principe même qui nous conduit à l'indifférenciation des sexes ? S'il n'y a plus inégalité politique, l'homme n'a plus de devoirs envers la femme : par exemple, de protection. Je demande donc aux féministes au moins d'être logiques : d'être en accord avec les principes qu'elles défendent, quitte à conduire certaines femmes en enfer.

S'il y a égalité naturelle toujours, donc égalité politique, il faut que les féministes en tirent toutes les conclusions : qu'elle propose par exemple un modèle de gouvernement concurrent dans la famille, établi sur l'égalité. Comment établir la famille comme société pérenne sur un pouvoir parental ? Une dyarchie dans la famille ?

Les féministes sont-elles vraiment capables de telles considérations ? Ne sont-elles pas comme tous les libéraux incapables de concevoir la cité, ou les sociétés intermédiaires dans la cité comme la famille ? Ne sont-elles pas incapables de concevoir une philosophie autre que centrée sur l'individu, leur petite personne ?

3- Je constate également qu'il est admis de facto que l'homme n'est que matière, que ses facultés n'en sont que l'effet. C'est un principe posé, qu'il faudrait prouver. Il y a une différence entre corrélation et cause : le cerveau est-il le moyen par lequel on pense, la cause de la pensée ? L'homme est-il simplement corps ? Qu'est-ce que la pensée ? Quelle faculté fait-elle intervenir ? L'intelligence en tant que faculté se rapporte-t-elle vraiment au corps ? De quelle façon ? Est-il possible que nous pensions grâce à l'intelligence faculté de l'âme, au moyen du corps ? Que ce soit l'application de ce principe : l'homme comme matière formée ?

Si l'homme est simplement corps, matière, sans âme, dont la conscience émerge à un certain niveau de complexité, et s'il n'y a pas égalité naturelle entre l'homme et la femme, les revendications féministes sont illégitimes. Les démonstrations de notre amie Catherine Vidal, si elles sont fausses, et si elle trouve un contradicteur athée et matérialiste solide pourraient se retourner contre elle, et son parti.

Je remarque enfin que les défenseurs d'une telle thèse doivent aussi nous expliquer la volonté ? Comment est-elle liée à la matière ? Si elle est liée, la matière est-elle cause ou moyen ? Si elle est ainsi liée, comment peut-on parler de liberté ?

On pourra me répondre, que l'on peut tout aussi bien nier la volonté : expliquer qu'il s'agit d'une illusion, par exemple. Dans tous les cas, comment nos amis peuvent-ils être les apôtres de la liberté de l'homme en philosophie ?

Je vous laisse y réfléchir.